火焔熊

毎年払っているものの、この「土地改良区賦課金」は正直納得いかないですね。農地を使っていようがいまいが半強制的に取られるので…

突然届いた「通知書」に凍り付く

皆さん、こんにちは!今日はちょっとモヤモヤが爆発しそうな、リアルなお金の話です。

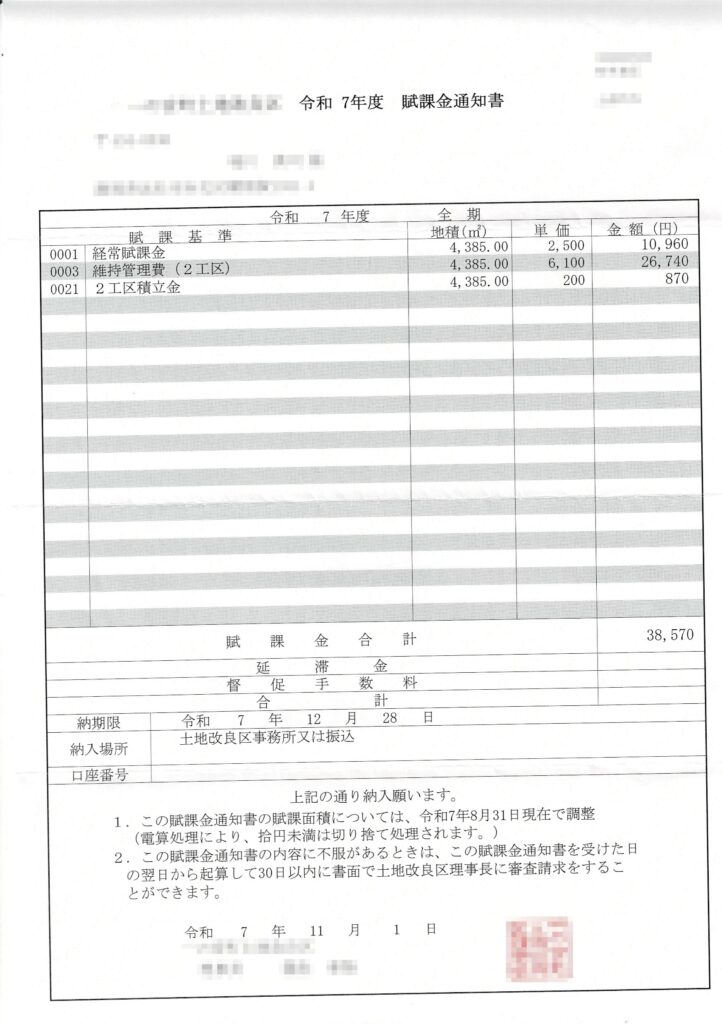

先日、突然自宅に届いた「土地改良区賦課金」の納付書。

金額はなんと38,570円也。金額を見て、思わず二度見しました。

正直、土地改良区って何? 賦課金って何のために? 「よく分からないけれど、とりあえず払わなきゃいけないお金」って、一番納得がいきませんよね。

払う義務はある。でも、納得できない理由

調べてみると、この賦課金は土地改良事業(農地や水路の整備・維持管理)の経費に充てるためのもの。土地改良区の「組合員」である土地所有者には、法律に基づき納付義務があるそうです。

でも、私の場合はここが大きな不満です。

- 【不満点①】私は農家ではない:相続した土地だけど、もう何年も耕作していない「遊休農地」。農業はしていません。

- 【不満点②】水を使っている実感がない:水路の恩恵を受けているかと言えば、正直「?」です。水も引いていないのに、なぜ?

- 【不満点③】高額な負担:面積に応じて決まるため、使っていない土地にも高額な経費がのしかかってくる。これは実態に合っていないのでは?

「受益地(利益を受ける土地)だから」と言われても、実際には何の利益も感じていない。これが、多くの方が抱える「不公平感」の正体だと思います。

維持管理は必要。でも、費用負担の「最適解」は?

もちろん、水路やインフラの維持管理が必要なのは理解できます。農業は地域の基盤ですし、災害時のリスクを減らすためにも重要でしょう。

問題は、その費用負担のあり方です。

- 「耕作している人」と「単に土地を持っているだけの人」が、同じ基準で面積割で負担するのは公平でしょうか?

- 耕作をやめた場合の「組合員資格の脱退」や「決済金」の手続きも複雑で、ハードルが高い。

- 土地の所有者が代わっても、強制的に組合員になるシステム自体に、今の時代に合わない「強制力」を感じてしまいます。

声に出さないと変わらない。「私たち」の意見を届けよう

「知らない間に決められていたルール」に従うのは簡単ですが、納得せずに払い続けるのは精神的にも苦痛です。

賦課金が本当に地域の施設維持に使われているのか、その使途の透明性をもっと高めてほしい。そして、土地の利用実態に応じた柔軟な賦課の仕組みを検討してほしいと強く願います。

皆さんの地域でも、同じような不満を抱えていませんか? ぜひコメントで、あなたの「土地改良区賦課金」への率直な意見や、何か良い解決策があれば教えてください!